Campus am Englischen Garten

Ein neuer Campus für die Physik: Nahezu alle Einrichtungen der Fakultät für Physik der LMU, die bisher an verschiedenen Standorten verstreut sind, sollen am Englischen Garten zusammengeführt werden.

Von Nanotechnologie, Meteorologie und Didaktik über die Festkörper- und die Theoretische Physik mit dem Arnold Sommerfeld Center bis hin zu Quanten-, Bio-, Statistischer Physik sowie Astro- und Teilchenphysik. Ergänzt um ein Vorlesungsgebäude mit Bibliothek und Cafeteria.

Möglich ist die Zusammenführung der Fakultät für Physik am Englischen Garten, weil die Tierärztliche Fakultät, die dort 1790 als Tierarzneischule gegründet wurde, schrittweise auf den weitaus geräumigeren Campus Oberschleißheim umzieht.

Östlich des Englischen Gartens befindet sich das Institutsgebäude an der Oettingenstraße, unter anderem mit dem Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft und dem Japan-Zentrum der LMU.

Nano-Institut

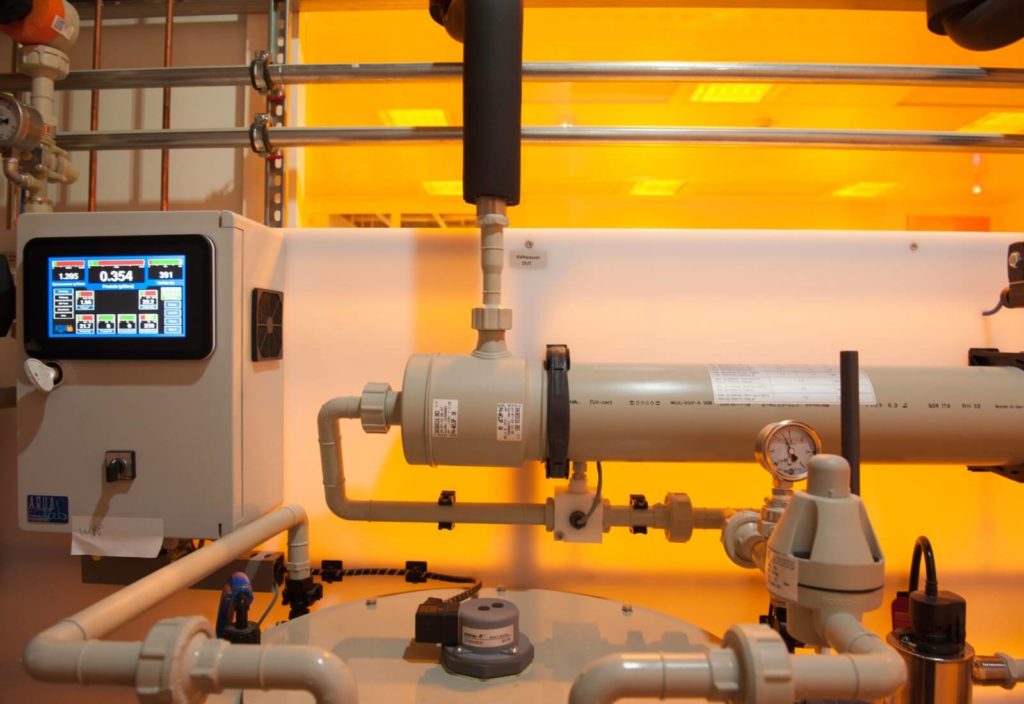

Das im Jahr 2019 eingeweihte Nano-Institut der LMU ist der Auftakt zum neuen hochmodernen Physik-Campus am Englischen Garten. Die Forschung am Institut soll zu einer nachhaltigeren und effizienteren Energieversorgung beitragen, denn bisherige Wind- und Solaranlagen führen oft zu Transport- und Speicherproblemen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen dafür maßgeschneiderte Nanostrukturen für eine nachhaltige solare Energieumwandlung.

Der Neubau hat eine Nutzfläche von rund 2.700 Quadratmeter. Die Labore sind zur Straßenseite hin orientiert, die Büros Richtung Englischer Garten. Herzstück ist ein geschossübergreifendes Atrium mit kaskadenförmig angelegten Aufenthaltsbereichen für den kommunikativen Austausch.

Neues aus dem Nano-Institut

Forschung im Nano-Institut: Physiker Stefan Maier untersucht die Wechselwirkung von Licht und Materie auf kleinstem Raum. Mit Nanostrukturen versucht er, Prozesse in der Nanowelt zu steuern und Energieumwandlung effizienter zu machen.

Gebäude in Planung

| Gebäude | |

|---|---|

| Experimentalphysik I | |

| Experimentalphysik II | |

| Theoretische Physik | |

| Forum der Physik und Meteorologie | |

| Astrophysik und Teilchenphysik | |

| Zentralgebäude mit Unterrichtsräumen und Bibliothek |

Universitätssternwarte und Wendelstein-Observatorium

Die Universitätssternwarte mit dem Institut für Astronomie und Astrophysik befindet sich in der Schreinerstraße im Stadtteil Bogenhausen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1816 zählt die Sternwarte unter anderem aufgrund ihrer hochmodernen Mess- und Beobachtungsinstrumente zu den renommiertesten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland: Dazu zählt der 1835 vom berühmten Physiker und Optiker Joseph von Fraunhofer entwickelte Refraktor, der heute natürlich nur mehr museale Bedeutung genießt. Das Observatorium der heutigen Zeit befindet sich auf dem 1.845 Meter hohen Gipfel des Wendelsteins in den Bayerischen Alpen. Dort betreibt die LMU unter anderem das mit zwei Metern Durchmesser seines Hauptspiegels und einer Brennweite von 15.000 Millimetern größte Teleskop Deutschlands. Es unterstützt Forschungsprojekte an Großteleskopen und speziellen Survey-Teleskopen. Die Kamera des Teleskops ermöglicht es mit zwei optischen und einem Infrarotfilter zudem, nicht nur Strukturdaten, sondern auch zusätzliche Farbinformationen zu erhalten.

Standort der Physik in Garching

Auf dem Forschungsgelände in Garching im Norden von München ist die Fakultät für Physik mit den Lehrstühlen für Attosekundenphysik, elementarer Teilchenphysik und medizinischer Physik sowie dem Centre for Advanced Laser Applications (CALA) und dem Laboratory for Extreme Photonics (Lex Photonics) vertreten. Die LMU kooperiert hier eng mit naturwissenschaftlichen und technischen Forschungseinrichtungen der Technischen Universität München, Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Europäischen Südsternwarte sowie zahlreichen weiteren renommierten Instituten und Unternehmen – von der Grundlagenforschung bis zur Entwicklung zukunftsfähiger Anwendungen.

Laserforschungsanlage im CALA an der Fakultät für Physik der LMU

© LMU